Site Search

Search within product

第708号 2019(R1) .02-03発行

Click here for PDF version

農業と科学 2019/02-03

本号の内容

§トマトの紐栽培

−肥効調節型肥料の紐上置き肥−

桝田 正治

(元 岡山大学 自然科学研究科)

§ Chemical fertilizers: from the advent of chemical fertilizers to the present and the future

−化学肥料が果たしてきた役割−

Jcam Agri Co.

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

トマトの紐栽培

−肥効調節型肥料の紐上置き肥−

桝田 正治

(元 岡山大学 自然科学研究科)

Introduction.

本稿で述べる「ひも栽培」とは,帯状に切断した不織布を根の侵入防止のために遮根透水シートで被覆し,この資材を栽培容器の側面底部より挿入して給水する手法である1)。この手法における施肥法には,養分を溶液として与える方法と前もって肥効調節型肥料を土壌に混和しておく方法がある。前者の培養液については,ひも作製の段階から種々検討を加え,最終的には8月20日播きの大玉トマト‘ハウス桃太郎’16段栽培において,大塚A処方1/2濃度(EC1.4dS/m)を基本にK濃度を硝酸カリウム添加で高め,カウンターイオンの硝酸を2号硝酸カルシウムで低下させることにより硝酸態窒素濃度を変化させず(K濃度は4.3me/lから5.7me/lに増加,Ca濃度は4.1me/lから2.5me/lに低下)管理すれば,とくに冬季に発生する葉縁の黄変は強く抑制されることから,本手法における培養液管理の一例として発表した2)。後者の施肥管理については肥料を土壌に混和しさえすれば,定植後は紐で自然給水するだけでよく,栽培規模の大少にかかわらず遊休ハウスへの適用幅が広がると考えた。この場合,栽培期間に要する肥料の全量を勘案して,肥効調節型肥料の種類と溶出タイプを組み合わせることになるが,木下ら3)はハウス桃太郎の15段栽培(培地量3L/株)で少肥,中肥,多肥の比較試験を行ったところ,中肥 (16.2gN/株)が良好で多肥区では萎れがひどく枯死株も出たとしている。図1はその時の土壌溶液のEC変化を示したものである。いずれの処理区においても定植直後から1, 2週間のEC濃度が極めて高いことが分かる。

エコロングトータル40日や70日タイプの肥料は浸漬1週間に肥料成分が多く溶け出すことを前報4)で述べた。これらの肥料は粒状であるが,土壌に混和されると粒は一般の化成肥料と同様に回収することが困難である。そのため,混和後の土壌を再利用しようとすると,土壌を分析し残量分を減じた肥料設計を組む必要が生じる。この場合,残った肥料の溶出速度も考慮しなければならず,少量培地での次作の施肥設計はより複雑となる。近年では,最小限の施肥量で十分な肥効を得るため被覆肥料を植物が効率的に吸収しやすい位置に局所的に施用する「局所施肥法」が広く用いられている。局所施肥は全面全層施肥に対する用語で,その種類は施肥位置によって条施肥,溝施肥,点施肥,表層施肥,肌肥,植穴施肥,側条施肥など様々に分類されている5)。佐藤ら6)は,肥効調節型肥料をポリ製ネットに充填した「ネット入り肥料」を用いて,鉢上げ時に全量基肥として育苗ポット内に施用し,定植後もその肥料のみで栽培する育苗ポット内局所施肥法をスイカに適用した。肥料をネットに入れる目的は,施肥の省力化,肥料養分の溶出率算出の簡便化,さらに栽培後に土壌から取り除くことによる環境負荷の低減であるとされる。

今野ら7)はこのネット入り肥料を「ひも」栽培に適用し,所要量をまとめて透水性の網袋に入れ「ひも」上に置く「紐上置肥(以下,置肥)」を試み,全量を基肥とした設計において,置肥法と土壌混和(以下,混肥)法の効果を比較した。トマト品種の中玉系‘レッドオーレ’(カネコ種苗)の栽培における土壌溶液は図2に示したように置肥の方が混肥よりも若干高く推移し収量は少し低くなるが,糖度,酸度等には差のないことを示した(表1) 。置肥はネット入りで栽培後に土壌から取り除けるので,肥料を土中に残存させないことが可能となる。そのため,土壌を再利用する際にも,ほぼ同一の肥料設計が適用でき,より簡易な栽培サイクルが可能となる。

2010年の段階でなお問題となったのが,肥料の溶出タイプの組み合わせと再利用する時の培地であった。袋入りを肥料の組み合わせについては試行錯誤を繰り返しているがほぼ完成域に達した。この配合の留意点については後にふれる。一方,栽培後の土培地は固化しているため,それを崩して根を除去するには労力がかかる。砂の培地では栽培終時に水を切り数日乾燥させることによって根と砂は実に簡単に分離でき,半永久的に培地として砂の使用が可能となる。そこで,ここでは「砂培地に置肥法」 8)を適用した中玉トマトの栽培法ならびに生育,収量および肥料成分の溶出率について詳述することとした。

防根給水ひも栽培の概要

ひも栽培装置の概略図を図3に示した。「ひも」の片方は給水管の水に浸し,もう片方は栽培容器側面の底より約2cm上に開けた小穴から奥まで侵入させる。給水管の水位はフロートバルブあるいは電気センサーによって制御し,栽培容器底面から常に2〜3cm下になるように設定して給水を安定させる。9月23日(第1段花房開花時) ,栽培容器(縦19cm×横33.5cm×高さ15.5cm)をプラスチック板で半分に仕切り1区画3Lに1株を定植する。砂は川砂を2mmの篩いにかけ数回水洗し粘土質を除去して使用する(現在では,市販の川砂を使用) 。対照としての土は畑土:バーク堆肥:ピートモス:パーライト=2:4:1:1(v/v)の混合土とし(この土培地は,毛管力の点からも最も良いことが分かっている3)) ,肥料は全量を防虫網袋(現在では茶袋)に詰め(図4) ,栽培容器内の「ひも」上に置く(なお,図3では追肥も示してあるが,必要と判断されたときは置肥として施肥すればよい) 。

1株3Lの当たりの施肥設計を表2に示した。表中の鶏ふん灰とは,宮崎の南国興産株式会社で産出されており(現在では造粒PK灰として販売) ,リン酸16%,カリウム17%,カルシウム20%,マグネシウム4%含有の灰である。灰のpHは高く,アルカリ材としての機能も有している9)。肥料設計は,冬季の栽培であること,生育初期の肥料溶出を抑制し生育障害を回避する事を念頭に,主として溶出100日タイプを組み合わせたが,定植1週後にはいずれの処理区においても若干の萎れが観察され,一部シグモイド型を用いた肥料設計においても栽培初期の溶出抑制はまだ不完全であることが示唆され,現在では表中のエコロングトータル313の40日を70日タイプに換えるのが安全と考え実践している。なお,収穫段数が15段になると被覆肥料の溶出タイプは140日や180日と長くなる10)The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

トマトの育ちと果実収量・品質から見た被覆肥料

のブレンド化

品種‘レッドオーレ’の可販果収量と品質は表3に示してあるが,1株当たりの可販果収量は土と砂区間に差はなく,混肥と置肥の施肥法間にも差はない。また,総果数,可販果数および非可販果数にも処理区間に差がない(表4) 。非可販果は裂果と果実のガク付近が正常に着色しないグリーンバック果および尻腐れ果で構成される。裂果は,いずれも低段位で発生したが,この障害果は高濃度培養液によって高まることが報告されており11),本試験でも生育初期の高い溶液ECが原因であると考えられる。グリーンバック果は高段位で発生し,その数は砂区の方が土区より多くなる傾向にあるが,特に砂の置肥区(5.4果/株)で高くなる。尻腐れ果は施肥される窒素のNH4−N比率が高くなると増加することが知られているが,ここで施肥した窒素のNO3−NとNH4−Nの比率が約3:2であったにも関わらず,尻腐れ果はほとんど発生していない。砂培地でも硝化作用は十分に働いていたと考えられる。砂培地における硝化作用についてはすでに遠山12)によって明らかにされているところである。また,秋冬期における養液栽培ではNO3−NとNH4−N比率が1:1でも尻腐れ果は約5%しか発生していない13)。この試験で尻腐れ果の発生がほとんど認められないのも,9月から翌年の2月の栽培時期が関係しており,低い気温と地温,さらには低日射(14)が影響しているものと考えられる。果実の糖度は約8%で全処理区間に有意差はなく,酸度は砂区の方が土区より低い。非可販果のグリーンバック果は高段位で発生し,砂区で多い傾向にあるが、この障害果はカリ欠乏で発生することが報告されており(14),砂区のグリーンバック果を減少させるには,果実酸度の向上も念頭にカリウムの施肥量を増やす必要があると考えられる。

肥料の分析試料は80℃で2,3日乾燥させ,全窒素はCNコーダーで,P2O5はバナドモリブデン酸比色法,K2O,CaOおよびMgOは1M塩酸で抽出後,原子吸光法で測定している。表5は平均地温が約18℃,4か月半の終了時における被覆肥料の溶出率が示されている。土の混肥区(これは回収できない)を除いて,全区とも成分溶出率は全窒素およびカリウムで80%以上と非常に高い。使用した肥効調節型肥料の養分は水分と温度に依存して溶出する特性がある。培地の液相率は土区が51.3%,砂区は16.3%とあるが,表5で見る限り肥料溶出率は土と砂の間に差がない。砂は液相率が16%であっても毛管水の移動速度が速く常に湿度を保っているため溶出率が高くなるものと推

察される。

以上より,再利用が容易である砂培地への袋入り置肥は実用的で,土培地の置肥と比較しても肥料の溶出率ならびに中玉トマトの生育,収量に差は生じない。砂培地においてグリーンバック果の発生を抑制し,果実の酸度を高めるためには,少なくとも土培地よりカリウムの施肥量を多くすることが重要であると推察される。

引 用 資 料

1.「防根給水ひも」によるトマトの新規栽培手法.

桝田正治.農業及び園芸 83:20−25.2008.

2.「防根給水ひも」による果菜類の養水分需給バランス栽培法の開発.第14報.

砂培地が大玉トマト長期促成栽培の果実収量と品質に及ぼす影響.

桝田正治・佐野真治・土師聡子.

園芸学研究9(別冊2)p.203.2010.

3.促成トマトの防根給水ひも栽培における肥効調節型肥料の適用.

木下貴文・桝田正治・渡辺修一・中野善公.

園芸学研究9:39−46.2010.

4.ロング肥料の溶出特性−とくに浸漬1週間の変動−.

桝田正治・小野綾介.

農業と科学701(6):1−5.2018.

5.露地野菜の省力・環境保全的施肥管理.

高橋正輝.p.174−205.

環境保全と新しい施肥技術.

安田環・越野正義 共編.養賢堂.東京.2001.

6.ネット入り肥料を用いた育苗ポット内局所施肥法によるスイカ全量基肥栽培.

佐藤之信・安達栄介・中西政則・齋藤謙二・安藤隆之.

土壌肥料学会誌77:87−91.2006.

7.肥効調節型肥料の紐上置肥によるトマトの防根給水ひも栽培.

今野裕光・桝田正治・村上賢治.

園芸学研究10:41−47.2011.

8.防根給水ひもによるトマト砂栽培への紐上置肥の適用.

今野裕光・桝田正治・村上賢治.

園芸学研究11:227−234.2012.

9.鶏ふんは肥料を残して燃えつくす−余剰副産物「鶏ふん燃焼灰」のリサイクル−.

畑直樹・王先裕・辻汐観・村上賢治・桝田正治.

農業及び園芸 81:654−663.2006.

10.Different nutrient uptake and its transport in tomato plants on different fertilizer regimens.

Kinoshita,T. and M.Masuda.

Hort. Sci. 46 :1170−1175. 2011.

11.Influence of the nutrient solution concen-trations on cracking of cherry tomato fruit grown hydroponically.

Ohta, K., N. Ito, T. Hosoki,K. Endo and O. Kajikawa. J.

Japan. Soc. Hort.Sci. 62 : 407−412. 1993.

12.砂栽培に関する基礎的研究(第3報)砂中での硝化作用.

遠山柾雄.園芸学会誌42:317−325.1974.

13.培養液のNO3/NH4比と液温がトマトの生育,収量ならびに尻腐れ果発生に及ぼす影響.

池田英男・大沢孝也.

園芸学会誌57:62−69.1988.

14.Tomato growth and nutrient uptake patterns as influenced by nitrogen form and light intensity.

Magalhaes, J. R. and G. E. Wilcox.J.

Plant Nutr. 6 : 941−956. 1983.

15.Relationship between the nutrition and the appearance of‘greenback’and‘blossom-end

rot’in tomato fruits.

Forster, H.

Acta Hort.29 : 319−326. 1973.

化学肥料の登場から現在,そして未来

−化学肥料が果たしてきた役割−

Jcam Agri Co.

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

1.化学肥料の登場まで

化学肥料が商品として世に出たのは,1843年7月1日のことである。イギリスのローズ(Sir J. B.Lawes)が過リン酸石灰,リン酸アンモニウム,ケイ酸カリウムからなる特許肥料を製造し,ガーデナーズ・クロニクル(Gardener’s Chronicle)誌にその販売広告を出したのがまさにこの日だった。したがって,土壌の養分補給に化学肥料が使われた期間は,まだ175年にしかすぎない。人類の農耕開始がおよそ1万年前とされているから,農耕の歴史の大部分は化学肥料に依存せず土壌肥沃度を維持してきたことになる。

ちなみに,わが国の無機質肥料を販売用に製造したのは,1885年に多木製肥所による骨粉の製造に始まる。しかし,工業的な肥料製造を始めたのは,1888年の東京人造肥料会社(高峰譲吉が財界人の支援をうけて1887年設立)の過リン酸石灰製造からである(熊澤,1978) 。

1)養分補給の重要性

土壌から作物への養分供給が作物生産に重要であることを,人類は早くから気づいていた。作物を栽培し収穫すると耕地の土壌から養分が収奪され,その養分を土壌に還元しないと,土壌肥沃度が低下することを経験していたからである。それゆえ,化学肥料が世に出るまでは,養分移転材料として,森の落葉や腐葉土,河川や湖沼の泥土,山林の下草,野草,草木灰,人や家畜のふん尿,海藻といった,ありとあらゆるものが利用された。しかし,これには多大な労力を必要とした。

そこで,土壌肥沃度を維持しつつ,耕地の作物生産力を高めるための方法が求められた。そして考え出された耕作方法,それがヨーロッパを中心に発達した輪作であった。

2)輪作−ヨーロッパでの土壌肥沃度維持法

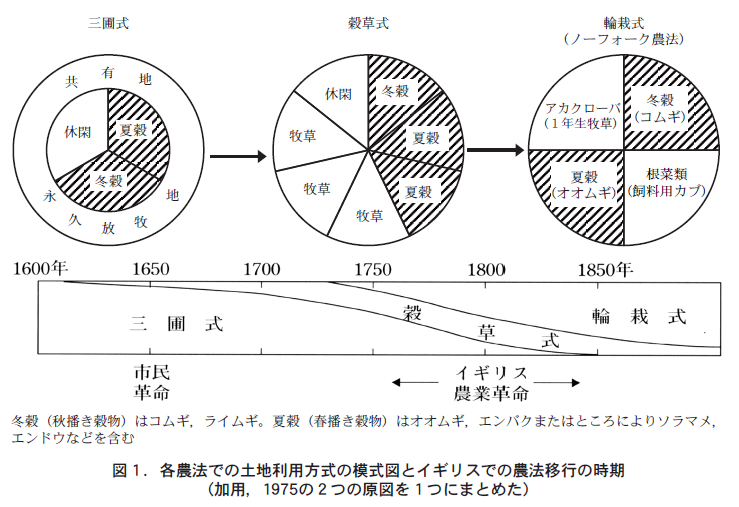

輪作の初期は,きわめて単純に耕地を二分し,一方は作物栽培に用い,他方は休閑することで土壌肥沃度の回復を自然にまかせた。この農法を二圃式という。休閑は最も消極的な肥沃度回復対策であった。しかし,休閑だけで肥沃度を回復させるのはむずかしい。そのうえ作物生産も安定しない。そこで,しだいに次の三圃式へ移行していった(図1) 。

三圃式農法では,播種期が秋と春の2回に分散しているため,農作業の均平化と凶作の危険分散が可能になった。耕地のまわりにある広大な共同放牧地を利用して,家畜が飼養されたことも大きな特徴である。耕地系外の共有地や共同利用の永久放牧地で放牧される家畜は,夜になると畜舎にもどり,畜舎で排泄されたふん尿は,堆肥になって休閑地に還元された。こうして,耕地系外の土壌にあった養分が,家畜ふん尿をとおして耕地に補給され,土壌肥沃度が維持された。

この家畜ふん尿を養分移転材料として使用するという考え方は,その後の穀草式農法にもうけつがれた。その後,イギリスのノーフォーク地方を中心に,当時としては最も集約的な4年輪作農法に発展していった。これが輪栽式農法,いわゆるノーフォーク農法である(図1) 。

3)超集約的輪作−ノーフォーク農法

この農法の特徴は,共同放牧地を囲い込み,休閑を廃止してすべて耕地化し,そこへ飼料作物の根菜類(家畜用カブ)とマメ科牧草のアカクローバを導入して,飼料生産量を増やしたことである。これによって飼料不足が解消され,家畜の多頭飼養と冬季舎飼いが可能になり,堆肥生産量が飛躍的に増えた。そのため耕地への堆肥施用量が多くなり,土壌肥沃度が向上した。アカクローバは土壌の窒素供給力を高め,浅根性のムギ類と深根性の根菜やアカクローバの栽培は,土壌中の養分吸収領域を拡大させた。さらに,根菜類は土壌の堅密化を防いで土壌の物理性改善効果をもたらした。飼料畑の土壌中にあった養分は,家畜のふん尿を通して堆肥に姿をかえ,飼料畑から耕地へ移動した。堆肥が養分移転材料として,とくに重要な役割をはたした。

こうして耕地の土壌肥沃度が改善された結果,この農法が導入されはじめた1750年代には1.0t/ha程度しかなかったコムギ子実収量が,この農法が広く普及した1850年代には1.7t/ha程度にまで増えた(Binghamら,1991) 。この増産によって,ノーフォーク地方だけで全イングランドの穀物生産量の90%をまかなうほどの生産量をあげるようになった(飯沼,1967) 。当時,この農法がいかに画期的であったかがうかがえる。

4)わが国の土壌肥沃度維持の特殊性

わが国の主要作物であるイネは水田で栽培される。イネはもともと連作が可能だったため,わが国ではヨーロッパのような輪作を考える必然性に乏しかった。

しかも,湛水条件に置かれる水田では,土壌が還元されてリンなどの養分が可給化しやすい。さらに水田にはかんがい水から養分が自然に補給される。また,わが国では勤勉な労働で,耕地内外からの養分が,例えば,林地の下草や野草などからつくられる堆肥,イネのワラ類を燃やした草木灰などに形を変え,積極的に水田にもち込まれた。こうして,わが国では特別に意識しなくても,土壌の肥沃度が維持されていた。そのためイネの子実収量は,太閤検地がおこなわれた16世紀末ですでに1.8t/haと,絶頂期のノーフォーク農法によるコムギ収量と同等の生産量だった(高橋,1991) 。

さらに江戸時代の17世紀以降には,人のふん尿であるし尿が商品化し,その農地還元の経路がしっかりと確立されていた(高橋,1991) 。こうしたわが国の完全な養分循環システムが,土壌肥沃度の維持に大きく寄与していた。こうした事実は,植物の無機栄養説を広く普及させたリービヒを驚嘆させたほどであった(リービヒ,2007) 。

わが国の水田中心の農法がヨーロッパの輪作農法と決定的に違うのは,耕地の養分移転に果たす家畜ふん尿の役割が小さいことである。ヨーロッパの農法では,家畜ふん尿を利用して飼料畑にあった養分を堆肥という形に変えて別の耕地に移転させた。すなわち,そもそも堆肥は養分源としての扱いであった。

一方,わが国の家畜は役畜としての役割が主体であった。イナワラを主体とし,家畜ふん尿を多く含まない堆肥原料はC/N比が大きい。このため,腐熟させてC/N比を小さくする,いわゆる完熟堆肥としないかぎり有効な養分源になりえなかった。わが国でしばしば無条件に指摘される「堆肥は完熟堆肥でなければならない」は,こうし

た歴史的背景の影響だろう。

2.化学肥料の登場から現在

1)ローズとギルバートが開始した長期試験

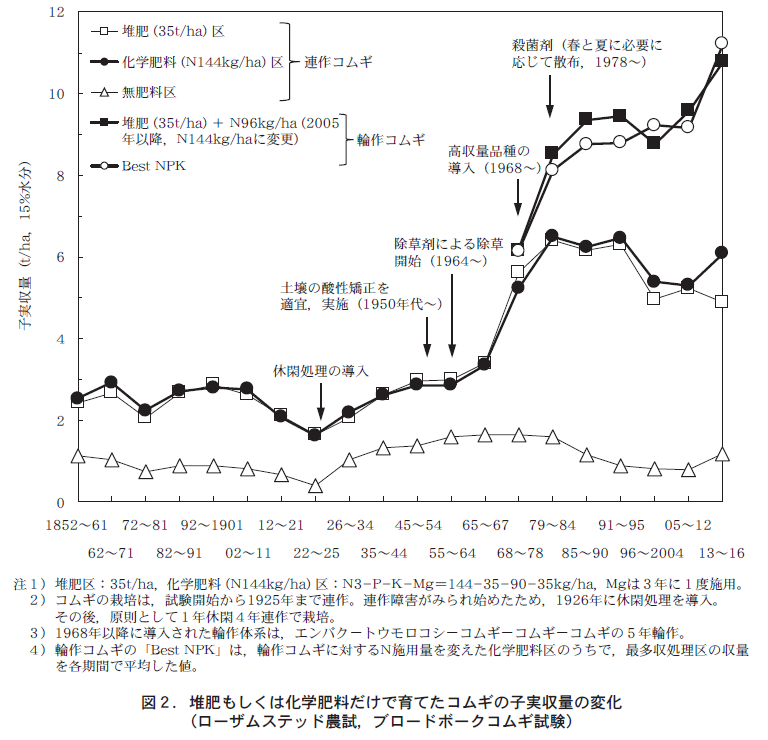

化学肥料を世に送り出したローズは,化学肥料の肥効を確認するため,リービヒのもとで化学を学んだギルバート(Sir J. H. Gilbert)を自分の生地ローザムステッドに招き,堆肥の肥効と比較する試験を開始した。化学肥料を世に出したまさにその年,1843年だった。これがローザムステッド農業試験場(現在のRothamsted Research)

の始まりである。この試験は,175年後の現在もなお継続されている。

この試験の結果を示したのが図2である。連作コムギ試験の化学肥料(N144kg/ha)区のコムギの子実収量は堆肥区と大差がない。また,1968年には高収量品種がこの試験に導入された。その結果,堆肥や化学肥料の施用量が変化しないにもかかわらず,品種の変更だけで連作コムギの収量が2倍近く増えている。しかも,同時期から設けられた5年輪作区では,堆肥に化学肥料の窒素分を加えて全窒素施用量を多くしたところ,収量が9t/haをこえる水準(日本のコムギの平均収量のおよそ2倍以上)に増えた。この収量は,1967年までの古い品種時代の堆肥区の収量のおよそ3倍に達した。高収量品種の肥料養分への反応のよさが理解できる。

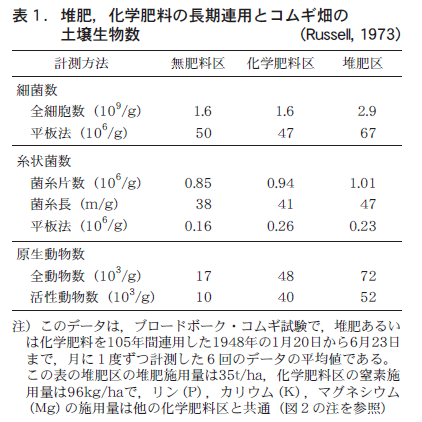

この長期試験は化学肥料を適切に使用し続けるのであれば,その肥効は確実で作物生産に悪い影響を与えることがないことを明確に示している。もちろん,土壌中の微生物に対する影響も,堆肥だけで栽培した場合と大きな差異がない(表1) 。すなわち,化学肥料を与えたからといって,土壌の生物が死に絶えるなどということはない。

しかし,化学肥料が世に出たばかりの19世紀の農業者には,ローズやギルバートと同じく化学肥料が本当に安心して利用できるのかという不安を抱えていた。

2)ノーフォーク農法のその後と化学肥料の役割

19世紀,イギリスの農業はノーフォーク農法の絶頂期に黄金時代をむかえていた。しかし,この黄金時代は長続きしなかった。アメリカやカナダから安価なコムギが大量に輸入されたからである。これによりイギリスのコムギ栽培は大打撃を受け,農業不況におちいった。この不況は1875年ころからはじまり,第一次世界大戦中に一時中断したものの,およそ60年間もつづいた(McClean,1991) 。

農業不況はノーフォーク地方でも深刻だった。ノーフォーク農法では,堆肥生産のために家畜を必要とし,その家畜の飼料生産のために耕地の2分の1が割り当てられている。しかし,飼料生産からは収益が直接上がらない。そこで飼料生産をやめ,換金作物を栽培して収益増をめざし,不況を脱出したいという要求が高まった。ただし,飼料生産をやめると家畜を飼養できなくなり,同時に堆肥生産ができなくなって作物生産そのものが減収する。したがって,問題は堆肥の代用になる養分源であった。その解決策が化学肥料だった。

当時の農業者の化学肥料への不安を解消するには科学的裏付けが必要だった。ノーフォークの農業者は,自ら出資してノーフォーク農業試験場(後のMorleyResearch Centreを経て,The MorleyAgricultural Foundationに受け継がれている)を1908年に設立した(図3) 。

ノーフォーク農業試験場での12年間にわたる長期輪作試験結果は,作物の収穫残渣(麦稈やテンサイ地上部)の土壌へのすき込みに化学肥料を併用すれば,堆肥無施用でもオオムギやコムギの子実収量を堆肥施用区とほぼ同じに維持できることを明らかにした(Rayns and Culpin,1948) 。この結果に基づき,化学肥料の併用を条件に,飼料用カブのかわりに同じ根菜類のテンサイを,アカクローバのかわりにバレイショの栽培が推奨されるようになった(McClean,1991) 。こうして化学肥料への不安が少しずつ解消され,ノーフォーク農法の養分源が堆肥から化学肥料へ徐々に移行し,世の中に化学肥料が受け入れられていった。

3)食料増産への化学肥料の役割

世界の人口は産業革命以降,爆発的に増加した。産業革命後の200年間で6倍以上,第二次世界大戦後の1950年からの68年間だけでも人口は3倍に増えた。この増えつづけた人口を支えた大きな要因が,20世紀の驚異的な食料増産だった。

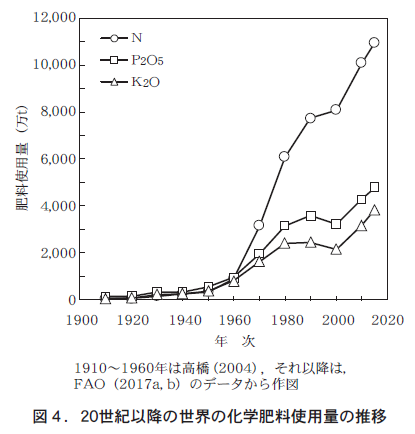

20世紀のはじめ1900年の穀物生産量はおよそ4億トン。それが世紀末の1999年にはおよそ21億トン,5倍以上の増産だった。人類の歴史上,これほどの食料増産をはたした世紀はない。農耕地の拡大とともに,単位面積当たり生産量(以下,単収と略)を増やすための品種改良,化学肥料,農薬,機械などを駆使した技術開発が食料増産を可能にさせた。それが「緑の革命」である。事実,「緑の革命」の時代以降,すなわち,1960年以降,化学肥料の使用量が急激に増加した(図4) 。わが国でも,化学肥料の使用量が急増したのは戦後になってからのことである(松中,1975)

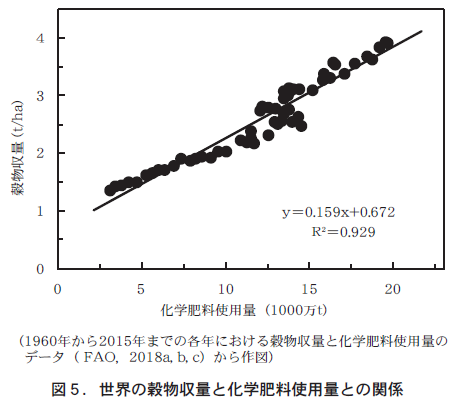

「緑の革命」以降の1961年から21世紀にはいった2015年まで,世界の主食になる穀物の生産面積は,6.5億ha(1961年)から7.3億ha(1981年)の範囲内で大きな変化はなく,その間,世界の人口増加が続いたため,1人当たりの穀物生産面積はひたすら減少した。ところが世界の穀物生産量は,1961年の9億トンから2015年の28億トンま

で増加基調が続いている(FAO,2018c) 。面積が停滞する一方で生産量の増加傾向がつづいたのは,単収が増加したからである。そしてそれを支えたのは,見かけ上,化学肥料使用量の増加であった(図5) 。

Smil(2001)は「20世紀最大の発明は,飛行機,原子力,宇宙飛行,テレビ,コンピュータではなく,アンモニア合成の工業化である。これなくして,1900年から2000年までの100年間に,人口が16億人から60億人まで増加することはなかった」と述べ,食料増産に対する化学肥料の重要な役割を指摘している。

4)化学肥料がもたらした負の課題

これまでの話だけだと化学肥料には特段の問題がないようにみえる。しかし,「緑の革命」のような多収技術を導入するには,肥料や農薬,さらに水供給の施設整備のために資本を必要とする。このため,途上国の農業者でこの技術を導入できるのは富裕層に限られ,小規模な貧困層との格差を拡大する要因となった。このため,「緑の革命の科学と技術は,貧しい地域や貧しい人々,そして伝統的に培われた持続可能な技術を排除した」との厳しい批判(シヴァ,1997)がある。

それだけでなく,化学肥料は養分源であった有機物(堆肥)の制約を取り除くことに成功した一方で,自然界における養分循環を乱し,養分のアンバランスをもたらす一因になったという指摘もある(高橋,2007) 。

3.化学肥料の未来

20世紀末,1人当たりの穀物生産量が減少に転じたとき,食料不安がひろがった。食料不足による絶望的破局がやってくると警鐘をならしたマルサスの不安が現実味を増したからである。しかし,現状では化学肥料使用量の増加で単収を高め,その不安を克服したかにみえる。

ところが,Smilが指摘した20世紀最大の発明であるハーバー・ボッシュ法によるアンモニア合成には,化石燃料という有限のエネルギー資源が必要である。リンやカリウムにしても,原料になる鉱石はいずれも有限の資源である。最近の調査(U.S. Geological Survey, 2018)から計算したリン鉱石の採掘可能年数は,およそ260年でしかない。カリウム鉱石の採掘可能年数も同様に,およそ290年である。それゆえ,化学肥料依存の食料増産が持続的でないことは明らかである。

化学肥料を用いることなく,ノーフォーク農法のように養分循環を基本とする農業は,持続的で将来にわたって食料生産を担える。しかし,それでは膨れ上がった人口を養う食料生産のための土地が不足する。養分移転材料を生産する家畜を飼養するための飼料畑が必要だからである。資源循環を維持して環境を保全しながら,なおかつ豊かな食生活を保証する農業をどう実現するのか,この難題が私たちに提起されている。化学肥料の果たした役割が大きいだけに,その呪縛から逃れるのはなお大きな試練があるだろう。それを打ち破る英知が求められている。

References

●熊澤喜久雄(1978)リービヒと日本の農業,

肥料科学,1,40−76

●加用信文(1975)日本農法論,

p8−9,お茶の水書房

●Bingham, J.ら(1991)Wheat-Yesterday, today and tomorrow,

p5−9, Plant Breeding International and Institute of Plant ScienceResearch

●飯沼二郎(1967)農業革命論,p74−139,未来社

●高橋英一(1991)肥料の来た道帰る道,

p38−41,および,p43−55,研成社

●リービヒ, J.,吉田武彦訳(2007)化学の農業および生理学への応用,

p71,北海道大学出版会

●Russell, E. W.(1973)Soil Conditions and Plant Growth, 10th ed.,

p219 −222, Longma n

●McClean, S. P. (1991) The Morley Research Centre,

Journal of Royal Agricultural Society of England, 152, 159−167

●Rayns, F. and Culpin, S.(1948)Rotation experiments on straw disposal at the NorfolkAgricultural Station,

Journal of Royal Agricultural Society of England, 109, 128−139

●高橋英一(2004)肥料になった鉱物の物語,

p155,研成社

●FAO (2018a) FAOSTAT, Fertilizers archive,

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RA

(2018年6月閲覧)

●FAO (2018b) FAOSTAT, Fertilizers by Nutrient,

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN

(2018年6月閲覧)

●松中昭一(1975)21世紀の食糧・農業(奥野忠一編) ,

p134,東大出版会

●FAO(2018c)FAOSTAT, Crops,

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

(2018年6月閲覧)

●Smil, V. (2001) Enriching the earth: Fritz Haber,Carl Bosch,

and the transformation of world food production. p.xiii,The MIT press.

●シヴァ, V.,浜谷喜美子訳(1997)緑の革命とその暴力,

p34−35,日本経済評論社

●高橋英一(2007)歴史の中の肥料−19世紀に起こった「肥料革命」とその影響,

土肥誌,78,97−102

●U. S. Geological Survey(2018)

Mineral Commodity Summaries 2018, p123およびp127,

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2018/mcs2018.pdf

(2018年6月閲覧)